午前 9時 AO入試合格者のための「入学前学習プログラム」 10時15分 清水貞夫先生特別講演会『東日本大震災と災害弱者の今』 11時 福祉施設バザール 12時 自治体・地域実習報告(「社会福祉基礎実習」ポスター発表) 14時 研究実践等発表(口頭発表)

長野大学社会福祉学部にて教鞭をとられていた清水貞夫先生(宮城教育大学名誉教授)による特別講演会

自治体地域実習(2年生)のポスター発表は1年生や高校生らが聴講しました。

4月5日の入学式が終わると、新入生たちは履修ガイダンスなどの企画が目白押しでした。

4月11日から前学期授業が始まり、新入生たちも大学生としての自覚ができてきた頃かと思います。

これからの学生生活をうまくスタートするためには、新しい仲間をはやく作るのが良いと思われます。そのひとつのきっかけになればと新入生のためのオリエンテーション合宿を4月中旬に実施しています。

今年も4月19日から20日まで、大学から車で1時間弱の距離にある白樺湖畔にて合宿を開催いたしました。

朝、大学に集合した後、クラスごとにバスへ乗車。バスが山道を登りきると白樺湖に到着となります。九十九折の山道では車酔いになる学生もおりますが、なんとか会場(宿泊先)に到着。

昼食会場ではクラスに配属されたサポータ(上級生)たちが写真撮影などによりクラスの雰囲気を和ませてくれます。

午後からのゼミでは、まずは自己紹介からはじめます。

KJ法を活用したプログラムでは、「福祉」の奥行きの広さを体感します。

価値をランキングするプログラムでは、個々の大切さを実感します。

夕食会場では写真撮影にもぎこちなさも消え、かなりリラックスしてきました。

イブニングセッションでは、複数のプログラムを選択します。

この会場は「非言語コミュニケーション 人は見た目が9割」。楽しみながら学びます。

翌日の朝食。遅くまで話をしていたらしい新入生たちはそれぞれ眠い目をこすりながらもがんばって食べています。

二日目、朝のプログラム「ハラスメント研修」を受講中。

居眠りをしている学生はいません。

二日目の2つめのプログラム。

サポータ(上級生)企画のミッションが進行中。

二日目昼食の後、最後の企画(ふりかえり)を終えて大学へ戻ってきました。

みんな良い笑顔になっていました。

これからの大学生生活も充実したものになりそうです。

社会福祉学部長 伊藤英一

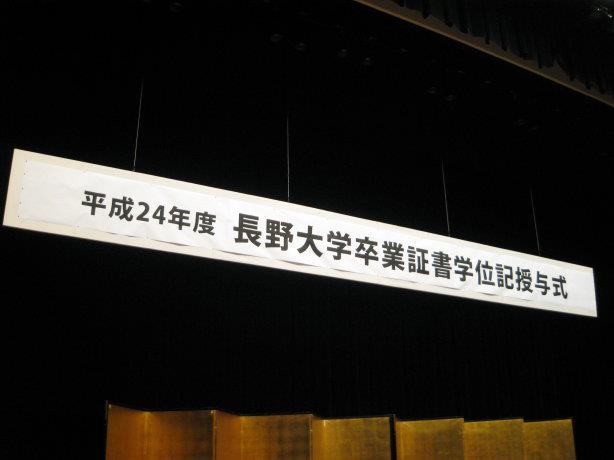

平成25年3月19日午前11時より上田市民会館にて、平成24年度卒業証書・学位記授与式が執り行われました。暖かな春の陽射しを浴びて卒業生が巣立っていきました。

上田市民会館ホール舞台(上)

卒業生のことば 社会福祉学部代表の横山弘樹君と松岡靖香さん(右)

韓国からの留学生 キム ソヒョンさんとイ ジヘさんも卒業となりました

大学の4年間はあっという間だったかと思います。しかし、その短い時間に経験した様々な事柄や、友人たちとの交友は皆さんのこれからの人生において大きな影響を与えることになるはずです。

すばらしい未来に向かって頑張ってください。

ご卒業、おめでとうございます。

社会福祉学部長 伊藤英一

平成25年1月24日木曜午後、本年度で退職される野村健一郎教授の最終講義がありました。

野村先生は日本社会事業大学をご卒業後、長野県職員として長年福祉行政に関わってこられたご経験から、平成18年より本学社会福祉学部教授として社会福祉専門職養成に携わってこられました。

最終講義では「私が歩んだ福祉行政」と題して、知的障害児施設から社会部障害福祉課、児童相談所、福祉事務所、高齢者対策課、信濃学園、社会部厚生課、地方事務所、社会部障害福祉課、県リハセンターなど社会福祉の法制度の発展過程と共に歩んでこられた状況をご説明頂きました。

最後に「ソーシャル・ケースワークがおおいに役立った」と述べられ、「福祉職場で利用者からの刺激をエネルギーとし、自己実現を高められる人生を歩むことを期待しています」と学生へのメッセージをまとめられました。

本来ならばすでに定年を迎えておられたのを学部長からの無理なお願いにより延長させて頂き、7年間という永きにわたって教鞭をとって頂いたことに深く感謝し、お礼の言葉を述べたいと思います。

本当にありがとうございました。

社会福祉学部長 伊藤英一

長野大学祭初日の2012年10月20日(土曜)に、第8回社会福祉学部デーを実施いたしました。

長野大学社会福祉学部では、現場実習や教育実習、ゼミナール活動の発表の場として社会福祉学部デーを毎年この時期に開催しております。

社会福祉学部デーのプログラムとしては午前のポスター発表と、午後の口述発表、さらに地域の福祉施設によるバザール(販売)が中心となります。

午前9時30分から11時30分までの2時間、2年生の社会福祉基礎実習(自治体・地域実習、施設実習)の報告としてポスター発表を行いました。それぞれの自治体・地域、あるいは施設ごとに実習報告(ポスター)を作成し、それぞれの持ち時間(30分)に1年生向けの報告を行います。

基礎実習を経験した2年生から、来年度実習へ向かう1年生への情報提供にもなっています。

1年生は来年度自分たちが経験する実習の概要をつかもうと真剣です。

発表者はポスターを指し示しながら自分たちの学びについて解りやすく報告します。

無事に発表が終わった学生たちには満足そうな笑顔が満ちていました。

午後からは4年生による相談援助実習、精神保健福祉援助実習、卒業研究、専門ゼミナールの発表が実施されました。学会発表のように座長(進行役)やタイムキーパーなどもいます。

4年生の発表者はパワーポイントを指し示しながら発表をおこないます。

来年度、相談援助実習等に向かう2年生たちが真剣に聴いていました。

質疑応答の時間も用意されており、活発に質問が投げかけられていました。

社会福祉学部デーの運営にも多くの学生が関わっています。前日には配布用資料が印刷され、学生らが手分けをして綴じていました。

57ページもの資料を手作業で集め、1冊ずつ丁寧に綴じていきます。

学生たちが手塩にかけた冊子。300冊を越える量が作られました。

社会福祉学部長 伊藤英一

7月4日(水曜)、伊波敏男教授による1年生を対象とした特別講義がありました。

伊波敏男先生は上田市在住の作家で、ハンセン病回復者として数々の活動を実践されておられます。また、約10年前より社会福祉学部1年生向けにハンセン病問題を中心とした特別講義を開講され、3年前から社会福祉学部の客員教授にもご就任頂いております。

講義終了後、聴講していた4年生からの質問にも笑顔でお応えになられ、また学生の講義を聴く姿勢(傾聴のまなざし)についても褒めていただきました。

社会福祉や教育の専門職を目指している、彼らのこれからの学びに期待されておられました。

聴講した学生からは以下のような感想が述べられています。

社会福祉学部長 伊藤英一

伊波敏男先生の情報については次のwebページにあります http://www.kagiyade.com/

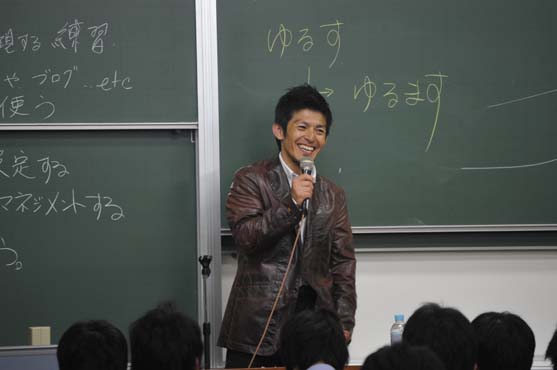

本日5月2日(水)、本学社会福祉学部の客員教授である三四六氏の特別講義がありました。

2年生のほとんどが履修している「社会福祉基礎実習指導」の授業において、夏季休業中に実施される「社会福祉基礎実習」に必要となる心構えを講義して頂きました。

「モティベーション」について講義を進める三四六さん

社会福祉基礎実習指導とは、地域医療・地域保健の先進地域という長野県の特色を生かした本学独自の教育プログラムです。2001年度より開講している科目であり、福祉専門職の導入教育として、さらには教育職員など地域に貢献できる人材育成のための基礎的教育の一環として開講しています。

社会福祉基礎実習とは、夏休み中の3~4日間程度を利用し、主に県内の小規模自治体で行われている福祉サービスを10名程度の少人数で体験するプログラムです。特に、県内でも先駆的な取り組みをしている自治体の特色ある各種サービスを網羅的に見聞することを目的として、自治体ごとの小グループでの事前学習などの準備を進め、実習期間中は小グループの仲間たちと寝食をともにしながら引率教員の指導を受け、現場での体験学習を進めます。

1年生の時に三四六先生の講義を受講している学生たちからは質問もあり、社会や現場の厳しさを伝える中にも、和やかで、かつ学生たちへの期待も込められた良い講義だったと思います。

社会福祉学部長 伊藤英一